Église troglodytique de Haute-Isle :

un joyau historique creusé dans la roche

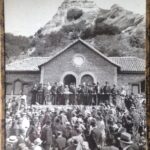

Les origines d’une église creusée dans la roche

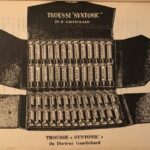

Au cœur du Val-d’Oise, dans le village troglodytique de Haute-Isle, se cache une église insolite creusée à même la falaise de craie. Cette église troglodytique, unique en Île-de-France, fut réalisée entre 1670 et 1673 sous l’impulsion de Nicolas Dongois, secrétaire du roi Louis XIV. Elle témoigne d’un savoir-faire local rare, dans une région où les villages troglodytiques longent la Seine.

Un lieu de mémoire vivante

Située dans la boucle de la Seine, à proximité de La Roche-Guyon et de Mantes-sur-Seine, cette église creusée dans la roche attire aujourd’hui les amateurs de tourisme insolite, d’histoire locale et de patrimoine rural. Elle constitue un site remarquable du Vexin français, à seulement quelques kilomètres de Paris, entre nature, mémoire et spiritualité.

Une reconnaissance patrimoniale

Avec sa nef de 23 mètres, son chevet triangulaire et son clocher souterrain, l’église offre un exemple exceptionnel d’architecture creusée. On y découvre un retable en bois sculpté du XVIIe siècle, une grille de chœur (jubé)remarquable et un tableau attribué à l’école de Murillo. La cloche actuelle, bénie en 1844 par le curé de La Roche-Guyon, témoigne de l’ancrage historique du lieu.

L’église est inscrite depuis 1926 à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques, et a été restaurée à plusieurs reprises. Elle a bénéficié du travail passionné du Dr Edmond Gaudichard, médecin, radiesthésiste et amoureux du patrimoine troglodytique, qui transforma les grottes voisines en site touristique dès 1936, à l’aube des congés payés en France. Il y accueillit des congrès scientifiques et des personnalités du monde culturel et politique.

Évènements marquants

Personnalités marquantes

Nicolas Dongois (1634–1717)

- Rôle : Secrétaire du Roi Louis XIV, greffier en chef du Parlement de Paris.

- Action : Initiateur de la construction de l’église troglodytique en 1670.

- Lien local : Seigneur de Haute-Isle et de Chantemesle.

- Héraldique : Son blason est devenu l’écusson de la commune.

Nicolas Boileau (1636–1711)

- Rôle : Poète, écrivain et critique littéraire.

- Action : A séjourné au Château de Haute-Isle en 1677, où il rédigea une épître.

- Lien familial : SOncle de Nicolas Dongois.

Charles-Joseph Baudin (1844)

- Rôle : Curé de La Roche-Guyon.

- Action : A béni la cloche de l’église troglodytique.

Ernest Colas (actif entre 1920–1930)

- Rôle : Instituteur, maire de Haute-Isle, historien local

- Action : Auteur du premier ouvrage d’histoire locale en 1928, témoin passionné du site.

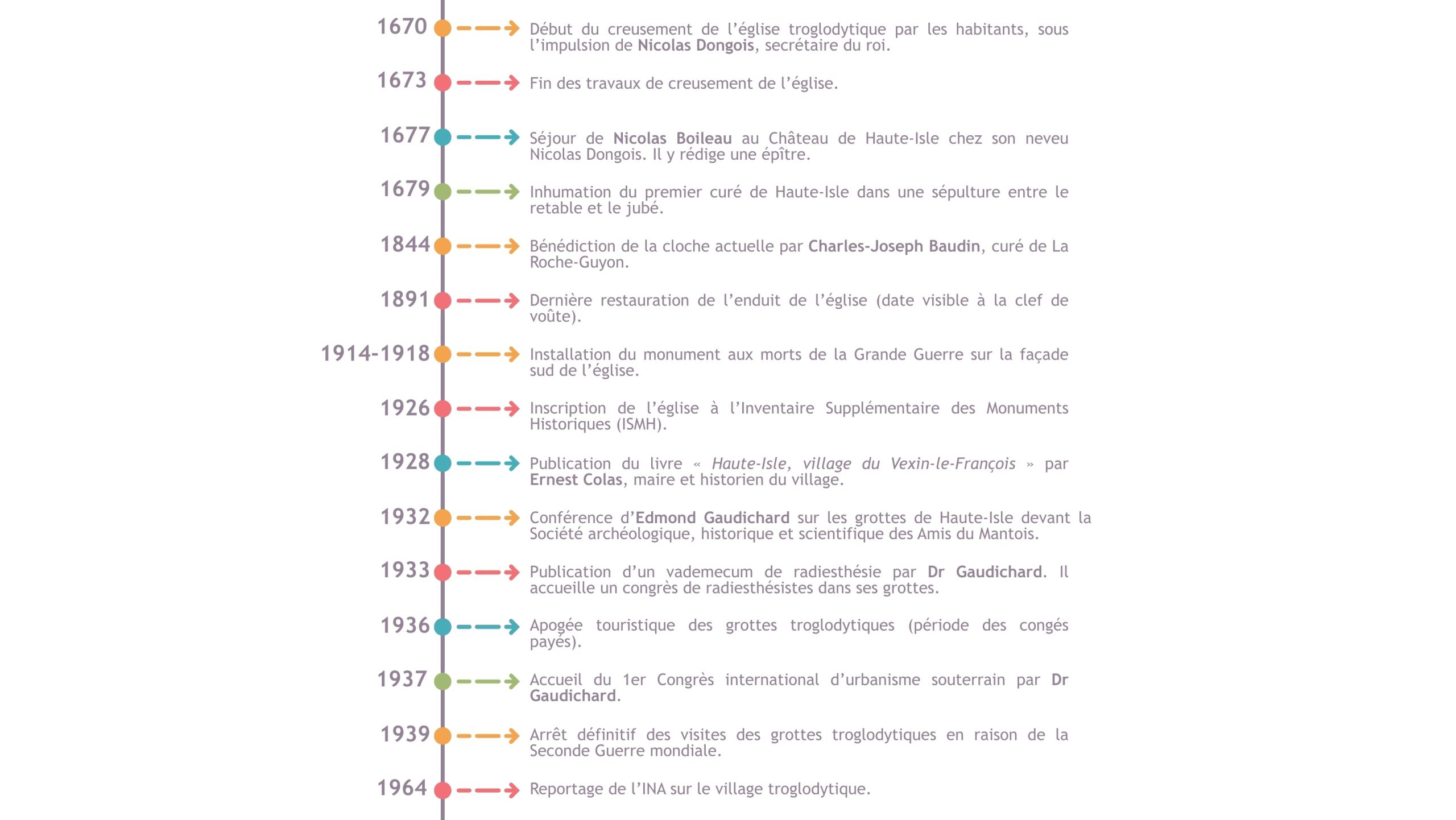

Edmond Gaudichard (fin XIXe – mi-XXe siècle)

- Rôle : Médecin, propriétaire des grottes, auteur, radiesthésiste, pianiste, écrivain.

- Action :

- A restauré et protégé l’église et les grottes.

- A fondé l’Institut national des radiesthésistes médicaux.

- A organisé des congrès et visites scientifiques.

- Pseudonyme littéraire : Edgard d’Hucdomain.

Jean-Claude Gaudichard

- Rôle : Fils du Dr Gaudichard.

- Action : Fidèle gardien de la mémoire du lieu, toujours résident à Haute-Isle.

Le village d’Haute-Isle est entièrement creusé dans la roche crayeuse. Il appartient archéologiquement au groupe des villages troglodytiques que l’on voit sur les bords de la Seine, du Loir, de la Loire et des Falaises maritimes de la Charente.

L’église troglodyte comprend une nef unique de 23 mètres de long, surmontée d’une voûte en berceau de plein cintre, élevée de 8 mètres au-dessus du sol. Le chevet est en forme de triangle tronqué. Celle-ci fût creusée en 1670 sur une durée de 3 années.

La façade méridionale est percée de cinq fenêtres et d’une porte, séparées par des piliers épargnés dans la masse rocheuse. Une septième ouverture a été utilisée pour abriter le monument aux Morts de la Grande Guerre (1914-1918).

La façade méridionale est percée de cinq fenêtres et d’une porte, séparées par des piliers épargnés dans la masse rocheuse. Une septième ouverture a été utilisée pour abriter le monument aux Morts de la Grande Guerre (1914-1918).

es baies, en plein-cintre, sont nues, sans moulures ni ornementations, telles que nous les trouvons dans certaines régions du Centre et du Midi où le style gothique et celui de la Renaissance n’ont guère eu cours, et où la tradition romane s’est perpétuée jusqu’à nos jours en se simplifiant jusqu’à l’aridité.

Cette modeste mais si originale église renferme, chose assez inattendue, des œuvres d’art de premier plan. Le fond est occupé par un retable taillé en plein bois, à colonnes torses ornées de feuilles de lierre et de laurier, avec des statues en demi-relief, mutilées à la Révolution. Au fronton est encastré un beau tableau de l’Assomption attribué à un élève de l’école Murillo.

Par-devant règne une superbe grille de chœur (Jubé), qui atteste le bel art du XVIIème siècle. Ces deux œuvres proviendraient de la Sainte Chapelle du Palais de Justice de Rouen. Au-dessus de l’église a été édifié un petit clocher qui émerge du sol à la façon de celui de Brantôme et produit dans le paysage un effet singulier. Un trou creusé dans le sol fait communiquer le bas du clocher avec la voûte de l’église et permet le passage des cordes de la cloche.

Celle-ci porte l’inscription suivante : « L’an 1844, j’ai été bénite par M.Charles-Joseph BAUDIN, curé de la Roche Guyon et nommée Julie Augustine par M. Jules Edouard Guerbois mon parrain et dame Augusta Joséphine Julie Lapillb, ma marraine, en présence de M. François Combelle, maire, et de M. Pierre Huppé adjoint, Gallois fondeur à Paris. »

Comme ornementation, un Christ en croix, une Vierge à l’Enfant, des grecques et des palmettes.Il y aurait eu jadis deux cloches, fondues avec celles de la Roche-Guyon à la Révolution.

Deux petites ouvertures situées à l’extrémité orientale éclairent la sacristie ; l’une d’entre elles est probablement une ancienne porte, rapidement inutilisée.

L’entrée a récemment été protégée des chutes de silex par un auvent en bois, travail d’un artisan du pays.

Entrons à l’intérieur, la nef est lumineuse car bien éclairée par les larges fenêtres qui s’ouvrent au Sud. La température est quasi constante au fil des saisons (13/16°).

Le sol est partiellement recouvert de tomettes anciennes. Les parois, du sol au sommet de la voûte, sont maintenant en craie. Autrefois, elles étaient recouvertes d’un enduit épais qui portait même une corniche à mi-hauteur. Les vieilles cartes postales nous montrent l’effritement progressif du plâtre au cours du siècle passé. Il en subsiste, toutefois, ces innombrables petites cavités dans lesquelles des fragments de tuiles ou de poteries sont restées scellés et qui servaient à solidariser mur et enduits.

La nef est divisée en deux parties. Avant celle-ci et face à la porte s’ouvre curieusement car loin du cœur une chaire réduite à un escalier tournant et à une niche creusée dans la roche. A gauche on peut remarquer les fonts baptismaux.

Dans le chœur, sur la paroi Nord, à gauche se détache une inscription magnifique qui nous rappelle que nous devons l’église, la sacristie, le retable, le presbytère à Nicolas Dongois et son épouse Françoise Le Marchand.

Le mobilier est simple mais ancien, les petits tabourets sont déjà visibles sur les plus anciennes photographies de l’intérieur de l’église. En levant les yeux vers la clef de voûte il est possible de lire la date de 1891 qui rappelle la dernière restauration de l’enduit qui habillait l’église. Entre le retable et le jubé, existe une sépulture qui renfermerait les restes du premier curé de Haute Isle inhumé en 1679.

L’église, inscrite à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques (ISMH) depuis 1926, a fait l’objet d’une réhabilitation par la commune de Haute Isle : du dallage intérieur, de la rénovation du Jubé, la toile peinte par un élève de l’école de Murillo ainsi que la réfection de la grille extérieure.

- Source provenant de PERSEE – Armand Viré – Le village troglodytique de Haute Isle (Seine & Oise) 1931

- Source Wikipédia – L’encyclopédie libre

- Village troglodytique de Haute Isle – Source provenant de l’INA – Journal de Paris – Année 1964

- Commune de Haute Isle

La passion du Docteur Gaudichard par Francis Lacloche

« L’homme qui écrivit l’histoire de l’église : Ernest Colas – Maire de Haute Isle »

Un beau jour de 1928, un Tourangeau qui admirait les habitations troglodytiques des bords de Loire découvre dans le Larousse que sa région n’est pas la seule à disposer d’un fleuve ayant creusé son lit en érodant des falaises de craie. Sur les bords de Seine, dans l’une de ses boucles, il existe une série de grottes dans lesquelles sont installés, depuis des siècles, des habitations, des pigeonniers et même des caves viticoles. Car on y cultive aussi, comme en Pays de Loire, la vigne.Ce Tourangeau habite alors Saint-Mandé et il n’a pas un gros effort à faire pour aller voir à Haute-Isle de quoi il retourne. Il y rencontre, jardinant au pied de l’église, un homme qui va lui faire découvrir les grottes qui la surplombent. Elles lui apparaissent très vite comme la caverne de tous ses désirs. Le jardinier n’est autre qu’Ernest Colas, (auteur de Haute-Isle, Village du Vexin-le-François, publié en 1928 à Mantes-sur-Seine, par l’imprimerie Beaumont, 48 rue Nationale).Ancien instituteur et maire, Colas est passionné par ce coin de paradis resté tel, à ses yeux, que le chanta Boileau. Il cultive un potager dont il vend les fruits et légumes aux touristes de passage. Il va devenir l’ami du nouveau venu et l’aider à acquérir les grottes auprès des paysans qui les possèdent ; la vigne couvre alors les collines calcaires mais périclite depuis un demi-siècle. Sans successeurs pour exercer ce dur métier, les vignerons vont céder leur arpent de colline et faire de notre Tourangeau un Hautilois passionné. Il s’appelle Edmond Gaudichard. Médecin, il a su concilier son magistère et les passions qui l’enchantent

« Le docteur en médecine qui inventa l’univers troglodytique qui surplombe l’église : Gaudichard »

Dr Gaudichard publiera aussi, en 1910, un texte issu d’une conférence prononcée à Châtellerault sur les effets hallucinatoires de la morphine.

Devenu propriétaire de ce vaste domaine de grottes difficilement accessibles, il les aménage, les rend presque confortables au point d’en faire sa résidence de week-end. Son fils est ravi de jouer dans ce paradis pour enfants aventureux mais son épouse ne voit pas les choses du même œil et exige bientôt un logement plus décent. Edmond Gaudichard dessine lui-même sa maison et la fait construire en briques d’argile au pied de ses grottes, à côté de l’église qu’il va aussi s’efforcer de faire protéger et restaurer par les services des Beaux-Arts de l’époque. Sa demeure originale, que les archéologues désignent volontiers de style mérovingien, devient le poste avancé du chantier de réhabilitation des boves. Elles sont progressivement rendues accessibles à la visite. Les cars de touristes affluent. En 1936, congés payés aidant, les boves de Haute-Isle sont devenues une destination prisée : une buvette est aménagée dans un garage voisin, exploitée par la propriétaire du café-tabac de La Roche-Guyon, le Balto. Sa gérante, Mandette Sestier, persuadera même ses enfants de délaisser, le temps des week-ends, leurs sérieuses occupations professionnelles pour servir les touristes assoiffés au retour d’une matinée à baguenauder dans les collines et leurs mystérieuses boves. Mais en 1939 les bruits de bottes se font de plus en plus inquiétants, et la visite des grottes s’interrompt. Elle ne reprendra plus jamais.

Une expédition ardue

Pour atteindre les grottes, il fallait grimper un escalier de 245 marches. Edmond Gaudichard décide de faire construire un mini-funiculaire qui connaîtra une fin tragique, tuant l’un de ses passagers. À la Libération, l’aventure des grottes est terminée. Malgré la vigilance de son fils Claude, des vandales détruisent portes, fenêtres, mobilier, et même le four ancien que la famille Gaudichard utilisait durant les week-ends.

Le cimetière

Au pied du cimetière de Haute-Isle, un hommage est rendu au Dr Gaudichard, à qui l’association des Amis de Haute-Isle reconnaissante voulait ériger un buste. Lucide et modeste, il refusa et suggéra que l’on y place une reproduction en bronze du Penseur de Michel-Ange. Il laissait à ses concitoyens un message clair : réfléchissez à rendre toujours harmonieusement compatibles les traces du passé et les élans bâtisseurs du présent. Quand on circule sur la route qui longe les collines, on a le sentiment qu’il n’a pas été toujours entendu et qu’ils furent bien absents, ceux qui étaient chargés d’en faire respecter les principes.

« Le parcours étonnant du Dr Gaudichard, musicien, parolier et scientifique »

Musicien et excellent pianiste, il a, dans sa jeunesse, exercé ses talents en dehors de sa ville natale de Châtellerault : à Montmartre, il a découvert qu’un autre Châtelleraudais de ses amis, Rodolphe Salis, avait ouvert un cabaret devenu célèbre, Le Chat Noir. Edmond Gaudichard y jouera, de temps à autre, du piano. Il devient aussi un compositeur prolixe dont le répertoire est édité à Paris chez Georges Ondet, diffuseur du répertoire de Mayol. Écrivain à ses heures, il se fait appeler Edgard d’Hucdomain, une anagramme de son nom. Il publiera deux romans, dont un dit de mœurs au titre prometteur, Rêves & Supplices, ouvrages qu’il ne fallait pas, à cette époque plus prude que la nôtre, mettre entre toutes les mains.

En 1933 se tint à Paris un congrès de radiesthésistes dont la passion doit beaucoup à deux figures de la discipline : l’abbé Alexis Mermet et l’abbé Alexis Bouly.

Alexis Mermet (1866-1937) fut un baguettisant hors pair et découvreur des grottes de Lacave, dans le Lot. On l’appelait le prince des sourciers. On lui doit un ouvrage de référence, Comment j’opère, édité par la Maison de la radiesthésie en 1935 et réédités par les éditions Exergie en 2010.

Quant à Alexis Bouly (1885-1959), il est considéré comme l’inventeur de la radiesthésie ; il inventa le mot en 1890 et devint rapidement une célébrité mondiale dans ce domaine.

Les grottes étaient probablement remplies à cette époque d’objets fort anciens, poteries et pièces de monnaie; elles cachaient des sources bien utiles pour alimenter la maison du Dr Gaudichard : il invita donc les éminents congressistes à exercer leurs talents à l’aide de leur baguette pour mettre au jour des trésors enfouis ; il y trouvèrent une source et quelques vestiges que les publications savantes de l’époque évoquèrent avec enthousiasme.

Le jeune Jean-Claude Gaudichard, enfant de la maison qui l’habite toujours avec sa fille, fidèles gardiens de la mémoire de cette étonnante aventure, fut promus, par un journaliste que cette journée et le site avaient enthousiasmé, plus jeune sourcier de France

La presse photographia l’événement.

Edmond Gaudichard avait publié en 1933 à Paris chez Vigot Frères un vademecum de la syntonisation radiesthésique et de la microthérapie. Il est également le fondateur de l’Institut national des radiesthésistes médicaux de Paris. Il était donc doublement concerné par cette visite insigne : en tant que médecin et en tant que propriétaire de grottes possiblement riches en vestiges d’un lointain passé. En juillet 1937, à l’occasion du premier Congrès international d’urbanisme souterrain, il renouvela son invitation : les participants furent accueillis à Haute-Isle pour écouter une conférence qui les invitait à veiller à la protection du patrimoine troglodytique. Ce mouvement fut lancé au moment même où se mettait en place la loi de protection des monuments naturels.

Grâce à Edmond Gaudichard et à ceux qui lui succédèrent jusqu’à aujourd’hui, l’église de Haute-Isle demeure l’un des sites remarquables de la boucle. Les chercheurs et les passionnés comme Gaudichard ne furent pas les seuls à s’intéresser aux boves : cet homme enthousiaste et entreprenant avait réuni autour de l’association des Amis de Haute-Isle des personnalités aussi éminentes que le maréchal Lyautey, Édouard Herriot, la duchesse d’Uzès, la comtesse de Noailles, le duc et la duchesse de La Rochefoucauld (qu’il appelait de La Roche-Guyon).

L’année précédente, la Société préhistorique française avait publié quelques éléments d’étude, accompagnés de dessins d’Armand Viré, sur les grottes de Haute-Isle. Intitulé Une petite merveille aux portes de Paris, à Haute-Isle (Seine-et-Oise) : les grottes et cavernes du Colombier, conférence d’Edmond Gaudichard à la Société archéologique, historique et scientifique des Amis du Mantois, en l’hôtel-de-ville de Mantes (2 avril 1932, 34 p).

En juillet 1937, à l’occasion de sa première session, les participants au Congrès international d’urbanisme souterrain furent accueillis par Edmond Gaudichard, qui prit la parole pour rappeler l’urgence d’une protection du patrimoine troglodytique à un moment où se mettait en place la loi de protection des monuments naturels. Il s’en réjouissait en formulant des vœux d’une remarquable lucidité : Jusqu’à ces dernières années, les communes, les associations touristiques n’avaient à leur disposition aucun moyen pour défendre leurs monuments et leurs sites contre le mauvais goût, l’envahissement scandaleux de la publicité et l’édification de baraques en bois s’harmonisant mal avec les paysages ou les sites. Depuis, le 30 juin 1930 une loi bienfaitrice [loi Chastenet)]a été votée, établissant dans chaque département une Commission des sites et des monuments naturels. À ceux des membres […] [du congrès] nous adressons une prière, leur rappelant avec Flaubert que “s’il y a des endroits si beaux qu’on a envie de les serrer contre son cœur, Haute Isle est de ceux-là”! »

Les savants sont décidément familiers des boves : la présence du salpêtre attira aussi Antoine de Lavoisier, qui, en 1777, fit part avec émotion à l’Académie des sciences de ses explorations dans les collines calcaires d’Haute Isle.

Nicolas Boileau

(1636 – 1711)

Nicolas Boileau, dit aussi Boileau-Despréaux, ou encore le « législateur du Parnasse » (né le 1er novembre 1636 à Paris et mort le 13 mars 1711 à Paris), est un poète, écrivain et critique français.

Biographie:

Quinzième enfant de Gilles Boileau, greffier de la Grand’ Chambre du Parlement de Paris, Nicolas Boileau est, dès son plus jeune âge, destiné au droit.

Il a deux frères : Gilles Boileau et Jacques Boileau. Nicolas Boileau est d’abord un enfant de constitution fragile qui doit se faire opérer de la taille à l’âge de onze ans.

Il commence ses études au collège d’Harcourt. Ce n’est qu’en troisième, après avoir rejoint le collège de Beauvais pour étudier le droit, qu’il se fait remarquer par sa passion pour la lecture des grands poètes de l’Antiquité.

Boileau, aidé de sa famille, a probablement forgé de toutes pièces une généalogie qui lui accordait un titre de noblesse et qu’il faisait remonter jusqu’au XIVe siècle, à Jean Boileau, un notaire royal anobli par Charles V.

Nicolas Boileau revendiquait un blason dont les armes étaient « de gueules à un chevron d’argent accompagné de trois molettes d’or ».

Cependant, rien dans la condition de Boileau ne laisse à penser qu’il ait pu avoir de véritables titres nobiliaires.

Nicolas Boileau vint à séjourner au Château de Haute-Isle tenue par son neveu Nicolas Dongois, seigneur du lieu et de Chantemesle. En 1677, Nicolas Boileau écrivit, selon l’histoire locale confirmée par ses écrits, depuis le Parc de Boileau son épitre à Monsieur de Lamoignon.

Nicolas Dongois

(1634 – 1717)

Nicolas Dongois était secrétaire du Roi (Louis XIV – 1638-1715) et greffier en chef du Parlement de Paris. Ce sera Nicolas Dongois avec les habitants du village qui fit en 1670 creuser l’église troglodytique que l’on peut aujourd’hui visiter, avec son petit clocher Elle fut bâtie par les villageois qui avaient coutume de le faire en creusant la roche tendre.

Le blason de N. Dongois a été repris comme écusson de la commune de Haute Isle.